正文内容 评论(0)

[市场带动了技术的发展]

新技术的不断涌现令数码相机出现脱胎换骨的进化

随着价格的不断平民化,昔日谓之贵族产品的数码相机今日早已成为消费者手中的拍摄利器,拥有一部或者更多数码相机不再是什么稀奇的事情。而这股数码风潮也是越吹越旺,市场始终处于高速成长状态,各个数码相机厂商都以最大限度投入进行新产品和新技术的研发,并将新技术快速应用在新一代产品上。我们可以看到,进入2004年后,数码相机新品层出不穷,各类新技术也不断涌现。再者,除了几家该领域内的传统厂商外,大量新兴的厂商也携带自己的看家技术强势进入,激烈的市场竞争进一步刺激新技术、新产品的开发,市场进入良性循环阶段。

在2004年间,我们看到大量新技术的出现,除去核心部件CCD/CMOS图像传感器不谈,附属部件的技术进步也十分明显。镜头方面,主流消费数码相机使用越来越高级的镜头,4倍光学变焦、手动变焦等功能不再鲜见,卡尔•蔡斯(Carl Zeiss)品牌的优质镜头更是司空见惯。而在时尚型产品中,广泛应用的内变焦镜头让数码相机变得越来越薄,卡西欧带来的陶瓷镜头技术更是将轻薄DC的概念发挥到极致。同样针对时尚机型,高像素、大尺寸的LCD屏幕已成潮流,目前几乎所有时尚型DC都采用类似的设计。针对数码相机容易产生抖动,致使画面模糊的问题,不少厂商也都拿出自己的防抖技术,有效解决了拍摄抖动导致画面模糊的问题。在存储卡方面,更大容量、更快速度、更小体积成为发展主旋律,配备512MB容量不再是什么稀奇事,速度方面的快速提升也是有目共睹。而在机体材料方面,漂亮且坚固的金属已取代过去的工程塑料成为主流,相关的表面加工技术也上升到一个新台阶。这些新技术的引入不断催生出新一代数码相机产品,而每一轮技术的成功应用总是可以在最短的时间内被其他厂商效仿,由此决定了该领域技术快速发展的态势。

[镜头技术各显其能——镜头日趋高档化]

CCD/CMOS图像传感器无疑是数码相机中最关键的部件,采用何种图像传感器直接决定了数码相机的各项性能指标,对成像品质当然也有着决定性的影响。但图像传感器并不是万能的,数码相机的成像品质如何,与所使用的镜头同样密切相关。图像传感器所接收的聚焦光线,必须由镜头来传达,因此,镜头的性能指标对数码相机性能也有着举足轻重的影响。

对4000到7000元级别的主流消费数码相机来说,尽可能采用高档的镜头已经成为一种趋势。但由于各家产品发展思路不同,导致主流数码相机的镜头规格五花八门,从定焦镜头、光学变焦到全程大光圈长焦镜头等不一而足。不过,虽然镜头琳琅满目,但真正能够自主设计、生产相机镜头的厂商并不太多。

光学变焦(Optical Zoom)能力是相机镜头最主要的性能指标。所谓光学变焦,指的是相机依靠光学镜头的结构来实现变焦功能。具体点说,就是通过镜片的移动来放大或者缩小所拍摄的物体。光学变焦倍数越高,数码相机就能拍摄到越远处的景物,变焦的倍数自然是越高越好。但是,变焦倍数越高,镜头要求有越大的位移空间,不可避免导致相机的大型化。

过去,主流数码相机的变焦倍数一般在3倍级别,不过随着时间推移,4倍光学变焦已成为标准。现在市面上的主流型产品几乎都是采用4倍变焦配置,新一代机型更是开始引入5倍光学变焦技术,这相当于可以将10米远处的物体拉近到3米左右的距离。这方面最值得一提的就是宾得(Pentax)在9月中旬发布的新款数码相机“Optio sv”,这款产品采用5倍光学变焦镜头的同时保持2.8毫米的机身厚度,技术上领先于其他厂商,而这应归功于独创的滑动镜头系统。

而对于高端消费机型,配置高品质的长焦镜头已是标准做法,这方面的例子有佳能的Pro1、松下DMC-FZ20等等,后者更是具有高达12倍光学变焦能力。与之对应,这类镜头体积也都比较夸张,自身价格也相当昂贵,这类相机的价格很难有很大的下降空间,高品质镜头的成本占据相当比例。

由于具备镜头生产能力的厂商并不多,多数数码相机厂商就必须寻求外援。在镜头的品牌方面,卡尔•蔡斯、施奈德和徕卡是三个著名的品牌,前两者更是被大多数人熟知,采用此镜头的数码相机价格也相应偏高。另外,一些数码相机厂商则使用自己的镜头技术,如佳能、宾得等等,这些厂商大多原本就是胶片相机制造商,能生产镜头不足为奇。

[镜头技术各显其能—内变焦镜头]

以轻薄倩丽为卖点的时尚型数码相机,在2004年后终于成长为市场中一大主导力量。美能达公司是这一领域的先驱者,早在2002年初,美能达就发布了首款时尚机DiMAGE X,它采用200万像素CCD感光器件,尺寸仅仅只有“84.5毫米×72毫米×20毫米”,重量也仅有135克,一只手就可以轻松掌握。在如此之小的厚度内集成完整的光学变焦功能,很大程度上应归功于美能达所采用的内变焦镜头。

这种镜头并不往外伸出,而是通过45度反射机制将镜头旋转方向,结构上类似潜艇的潜望镜,因此它也被称为“反射式光学变焦镜头”。这种处理在成像效果上并不会有什么损失,但却可以有效缩小相机镜头占用的空间,实现轻薄化就成为可能。

在DiMAGE X机型之后,美能达后续的各款时尚机也都采用同样的内变焦镜头。后来进入该领域的数码相机厂商大多也借鉴了这项技术,如索尼的T1、T11和T3超薄型时尚机,奥林巴斯的AZ-1/AZ-2,三洋的J4等等,相机厚度达到17毫米的超低水平。

同时,镜头的规格却一再提升,如奥林巴斯新推出的AZ-2更是拥有5.5倍光学变焦能力,已经赶上主流消费数码相机的水准。但由于体积限制,这类内变焦镜头口径都比较小,枕型失真现象相对严重些。另外,大名鼎鼎的卡尔•蔡斯也进入这个领域,在索尼近期发布的几款超薄机中,我们都可以看到它的身影。对这类小口径产品来说,宣传意义似乎大于实用意义。

[镜头技术各显其能-卡西欧陶瓷镜头]

在轻薄机领域,获得技术领先优势的实际上是卡西欧公司,它在近期推出的EX-S100时尚机的厚度仅有14.2毫米,创下了数码相机厚度新纪录。但卡西欧公司并没有使用内变焦镜头设计,相机镜头为传统的伸缩结构。那么,它是如何有效缩小镜头空间占用的呢?

答案就是卡西欧独有的陶瓷镜头技术。我们知道,相机镜头无一例外是使用硅玻璃材料,但卡西欧独具一格研发出陶瓷玻璃技术的光学镜头。这种镜头的光学传导特性与普通的光学玻璃接近,同时具备出色的性能,如陶瓷镜头的折射系数达到2.08,而普通光学镜头的折射系数在1.5到1.85范围内,前者明显有优势。

另外,陶瓷镜头可以在保持性能指标不变的前提下将体积有效缩小。不过,要将陶瓷玻璃做成相机镜头可非易事,因为它很容易产生致命的气泡。

卡西欧通过技术改革成功解决了这个问题,同时借助先进的表面抛光技术对陶瓷镜头表面作精密的处理,再加上卡西欧自家的“高透过率光学镀膜技术”,成功制造出高指标的陶瓷镜头。而它的体积比传统光学玻璃镜头减少了20%之多,设计出体积更小巧、性能更强的数码相机就成为可能。EX-S100能实现14.2毫米的轻薄机身,很大程度上得益于这项极富开拓性的陶瓷镜头技术。

[镜头技术各显其能-飞利浦液态镜头]

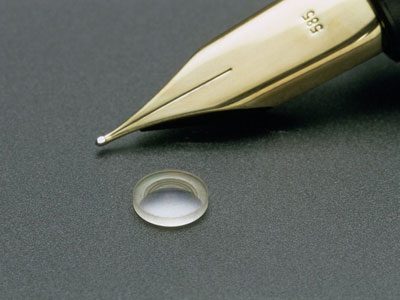

如果说陶瓷镜头技术只是材料上的改良,那么飞利浦带来的液态镜头技术完全称得上是相机镜头史上的革命。在今年3月份,飞利浦公司正式发布了这项液态镜头技术,它最特异的地方在于,可以完全不使用可动的元器件实现镜头变焦功能,而是通过对人眼产生视觉的原理进行仿生,利用液体的改变来调整镜头的焦距。那么,这一切又是如何实现的呢?

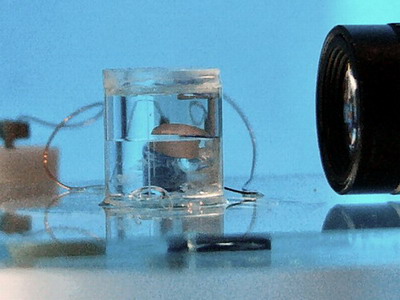

飞利浦向外界揭开了这项技术的奥秘所在。透镜部分由折射率不同的两种液体组成,一种液体为导电性水溶液,另一种是不导电性油,彼此不相混溶。然后,再将这两种液体加入到上下两面都透明的短圆筒中。因圆筒侧壁和上下均有一面进行疏水性处理,这样,导电性水溶液就会形成稳定的曲面状态,起到类似球状曲率的凸透镜作用。如果要调整镜头的焦距,只要对这两层液体施加与疏水性处理面垂直的电场,进而降低表面的疏水性,液态透镜的形状也因之改变。通过调整电场的强度,我们就能够将液态镜头从凸透镜状态调整到凹透镜状态。飞利浦在演示中实现5厘米至无限远的焦距,而切换时间还不到10毫秒,几乎达到“人眼”的水准。

在能耗指标上,液态镜头表现同样出色。因为使用直流电压来调节焦距,耗电量几乎等于零,不会对电池系统带来什么负担。再者,液态镜头相当可靠耐用,即便进行100万次以上的反复变焦操作,它所具有光学特性并不会出现明显的下降,毕竟构成该镜头的两种液体都相当稳定。同时,液态镜头具有与生俱来的耐冲击性,你根本不用担心所谓镜头磨损,镜片撞击破碎之类的问题,适合在恶劣的环境中使用。同样,液态镜头对温度并不敏感,这也得益于稳定的液体构成。而在体积指标上,液态镜头让传统玻璃镜头望尘莫及,飞利浦展出的样品直径只有3毫米、长度2.2毫米,和一颗黄豆差不多,自然,如此之小的镜头对降低数码相机的体积相当有利。

毫无疑问,液态镜头达到了数码相机镜头最梦寐以求的形态。近乎无限的光学变焦能力,超高的透光率,超小体积和高耐用性,再加上制造简单、成本低廉,若这种镜头可以迅速实现产品化,将会对整个产业界带来深远的影响。数码相机可在获得更佳成像质量的同时将体积大大缩小,至于那些体积夸张的长焦镜头恐怕也将走入历史。飞利浦表示,该技术目前已发展完善,正在进行量产准备,估计在明年可获得一定程度的应用,而未来的技术重点将放在大口径方向,使之能够进入高端数码相机产品中。

[光学防抖技术-外行也能出好片]

如果你初次接触数码相机,会发现一个看似奇怪的现象。如果拍摄时把持不稳或者拍摄的对象是运动物体,那么便会出现成像模糊的问题。造成这种现象的原因在于,数码相机通过CCD/CMOS等感光器件的光电转换实现照片拍摄,而这个光电转换总需要一定的时间,在这个过程中若相机出现振动或拍摄对象移动造成光线异常位移,所拍摄出的图像就会非常模糊。

缓解这个问题的常规办法是使用较高的快门速度,但在曝光时间较长的拍摄中,因把持不稳,相机振动造成的图像模糊问题始终都非常严重。对拍摄技巧精湛的专业人员来说,这也许算不上大问题,再说专业单反相机拥有更快的快门速度,手持抖动的影响甚小。但对多数普通消费者来说,相机本身的快门指标显然无法同专业产品比拟,拍摄抖动现象很难避免。

用过轻薄型时尚相机的朋友应该知道,要在拍摄时保持相机稳定是一件相当不容易的事情,而为了得到一张比较满意的数码图像,往往需要反复拍摄多次然后再从中挑选。

幸运的是,这个难题目前已经得到良好解决。许多数码相机厂商都开发出“AS防抖技术”(Anti-Shake,或名为Image Stabilization图像稳定技术,简称IS),它可以分为光学防抖和数码防抖两大类。前者又可以分为镜头防抖和成像器件防抖两个技术流派,主要针对数码相机开发,后者则是在数据取样、图像合成阶段借助专用的算法进行修正,起到弥补抖动影响的效果,但该技术目前只应用于数码摄像机中,并没有出现在数码相机上,因此我们只向大家介绍光学防抖的两大流派。

[光学防抖技术-镜头防抖技术]

在两类光学防抖技术中,镜头防抖是较为常见的,它的实现原理并不复杂。在数码相机的镜头中设置一个用于防抖补偿的镜片组,同时增加若干个可感应到相机振动的感应器。在拍摄照片时,感应器可感知到相机抖动的位移方向和抖动激烈程度,而补偿镜片组就根据这些参数来实时校正镜片组的位置和角度,目的是确保抵达CCD/CMOS感光器件的光路可以保持稳定。由于相机机身的抖动被镜片组所抵消,感光器件始终都可以接收到稳定的图像,自然就不存在图像模糊的问题。这样大家在拍照时即便出现小幅度抖动,照样还可以拍出清晰锐利的数码照片。

由于通用性好加上实现容易,镜头防抖技术为多数厂商所选择。目前,拥有防抖技术的厂商包括佳能、尼康、奥林巴斯、松下、柯尼卡美能达和适马,除了柯尼卡美能达之外,上述所有厂商都属于镜头防抖阵营。

其中具代表性的产品包括佳能的EF IS系列镜头、尼康的VR系列镜头,适马公司也成功开发出OS系列防抖镜头,这些镜头都可以使用在数码单反机中。至于消费类数码相机,实际上早在2000年就开始引入光学防抖技术。如果你接触数码相机有一些年头,一定还记得奥林巴斯Camedia C-2100UZ和佳能Powershot Pro90 IS这两款率先拥有防抖功能的产品。

但可惜的是,在2000年时数码相机无论技术还是市场都远未成熟,防抖功能没有得到外界广泛关注,直到今年才算是真正兴起。这个领域的先行者变成了松下公司,它们除了在12倍变焦镜头上安装了光学防抖装置外,更是首次将该技术应用在超薄型时尚相机上。上半年推出的FX-7机型配备了独一无二的“OIS(超级光学画面稳定器)”光学防抖系统,有效解决了超薄相机容易出现拍摄模糊的问题(超薄相机由于重量很轻,拍摄时更加不容易稳定把持),该功能也成为FX-7最主要的卖点之一。

我们相信,在未来的一年中,防抖功能将不仅仅只用在高端机型,有很大可能会被广泛应用于各档次的消费类数码相机中。为此,各个数码相机厂商都会将更多精力放在防抖技术的开发和改良上,而不是将目光停留在提高CCD/CMOS感光器件的像素数上。

有必要提到一点,并非所有的镜头都需要引入防抖技术。一般说来,长焦镜头对防抖的要求较高,短焦镜头的要求较低。数码相机的用户们应该都知道,若用长焦拍摄远距离物体,相机的小幅度抖动都会导致目标出现严重的位移,因而难以获得清晰锐利的数码图像。但若用短焦镜头拍摄近距离的物体,同样程度的抖动对目标位移的影响就很小,不容易出现图像模糊的情况。有鉴于此,各厂商都将防抖技术主要使用在长焦镜头上,至于短焦的广角镜头就没有这么迫切的需求了。

[光学防抖技术-成像器件防抖]

与镜头防抖技术相对应的是成像器件防抖技术。它的实现原理与镜头防抖其实差不多,最终目的都是为了让CCD/CMOS器件可以接收到稳定的光线。所不同的是,镜头防抖通过镜头的实时移动来保证光路的稳定,而成像器件防抖则是通过CCD/CMOS感光器件的实时移动来保持光路的相对稳定。

到目前为止,开发出成像器件防抖技术的实际上只有柯尼卡美能达一家厂商,其高端机型DiMAGE A1与A2便使用了该项技术。要说明的是,成像器件防抖是数码相机的专利,传统胶片相机不可能采用类似的做法。因为要在拍摄过程中移动胶片肯定是无法实现的,而要移动小小的CCD器件就容易得多(柯尼卡美能达只使用CCD感光器件)。

该技术在去年7月被成功应用到美能达的DiMAGE A1相机中,DiMAGE A1的CCD感光器件被安装在一个可移动的托架上,相机电路系统中同样有振动感应器,在拍摄时感应器实时检测到相机抖动的方向和位移,而CCD移动托架就会根据检测到的振动量作反向的移动,由此抵消了机身振动造成光线无法稳定定位的问题。美能达表示,启用CCD防抖功能后,快门速度允许降低3档,此时依然可保持相当好的拍摄质量。在今年初推出的DiMAGE A2升级机型中,美能达对该技术作进一步的改良,使之具有更高的感应精度,应用上日臻完善。

对镜头防抖技术来说,镜头本身的设计较为复杂,往往得为自己的产品线设计多个不同的防抖镜头,但机身设计就较为简单,基本上沿袭现有的设计方案即可。美能达的CCD防抖技术刚好反过来,它可以使用普通的相机镜头,保证较好的镜头通用性和小体积,但机身设计就较复杂一些。美能达必须为CCD器件设计一个可移动的托架,再加上专门的驱动系统,三者共同组成一个防抖组件(图5)。这样,整个感光组件不可避免出现厚度明显增大的情况,难以用在超薄机型中。

但在通用性上,CCD防抖还是有明显的优势,不同像素数和尺寸的CCD感光器件可以共享同一套防抖设计,美能达只要拿出一套方案就可以在绝大多数产品中共同使用。在实际的使用效果上,CCD防抖同样具有一定的先天优势。一般来说在拍摄时人手的震动频率在1到15赫兹之间,而对于1、2赫兹的低频震动,镜头防抖技术并不十分敏感,初期反应时间较长,可能难以获得比较理想的拍摄效果。但美能达的CCD防抖可感知到低频振动并及时作出反馈,综合表现较为出色。

[存储卡技术升级-更大的容量]

像素数的飞速增加一直都是数码相机更新换代的标志,目前,500万像素规格已经成为绝对主流,800万像素的产品也比比皆是。高像素在带来更丰富信息的同时也让数码照片变得越来越大,一张标准分辨率的照片可高达5MB容量,显然,相机的存储卡必须作同步的容量和性能提升才行。

另一方面,轻薄型产品在上半年开始大行其道,这类相机的像素规模同样快速提升,这就要求存储卡在提供较大容量、更快速度的同时,要具备小体积和省电特性,否则将无法满足超薄机型的苛刻要求。在2004年间,我们看到这个领域的许多可喜进步,高达12GB容量的CF卡、5GB的微型硬盘、512MB容量且体积超小的miniSD卡,这些新技术新产品为未来数码相机进一步像素提升作好充分的准备。

在数码相机所使用的各类存储卡中,CF卡的历史是最悠久的。虽然它的体积最大,要占用更多的空间,但因技术成熟、产品价格低廉,应用仍相当广泛。其实,CF卡最大的优势在于可以轻松实现大容量,自身宽大的体积可以容纳更多的闪存芯片甚至是微型硬盘,可提供的存储容量远超其他各种存储卡技术。

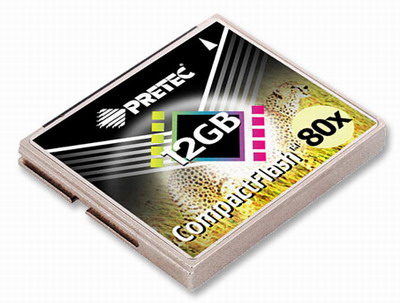

CF存储卡的最高容量记录应该是Pretec公司所创下,该公司在年内推出高达12GB容量的CF卡,这款产品通过12枚NAND闪存芯片(每枚芯片1GB)的叠加实现,所获容量甚至超过以大容量著称的微型硬盘。而它的读写速度也从过去的40速提高到80速,每秒钟可读写12MB容量的数据,完全可胜任高端应用的需要。不过,这款产品更多只是技术代表意义,它的售价高达14900美元,甚至超过许多专业数码相机本身,即便预算充裕的专业用户恐怕都会斟酌再三。显然,选择容量小一些的CF卡更为合理,如Lexar、GREEN HOUSE等厂商都在近期新推出1GB、2GB、4GB和6GB容量的“主流”型高速CF卡,价格从300美元到800美元之间,对专业用户来说,这样的价格应该是可以接受的。

替代大容量CF卡的另一个选择就是使用微型硬盘作为存储介质。目前该领域的厂商主要包括我国的南方汇通、日立和希捷三家,所提供微型硬盘的容量从2.2GB到5GB。这类产品的优点是性价比高于采用闪存芯片的CF卡,十分适合预算有限但又需要大容量的入门级准专业用户。但与其他存储卡相比,采用微型硬盘的抗震性能相对较差,用户在使用过程中应较为小心。

[存储卡技术升级-更先进的技术]

CF卡多用在体积硕大的数码单反或高端消费相机中,而对主流机型和超薄时尚机型来说,空间的限制让它们不可能容纳CF卡,因此,这类产品大都使用小体积的存储卡—包括MMC、SD、SM/xD、记忆棒等等。进入2004年后,这类存储卡无论在存储容量、读写速度,还是省电特性上都有了长足的发展。

摘下闪存卡速度桂冠的依然是Pretec公司,他们在年中发布的MMC 4.0卡,该款产品的写入速度高达120速,每秒钟可写入18MB容量的数据,数据读取速度则达到150速,每秒钟可读出22.5MB数据。相比之下,其他厂商最快的存储产品也只有80速规格,Pretec的MMC 4.0卡在技术上遥遥领先。另外,该产品可支持3.0V/1.8V双电压,当运行在1.8V时,它的能耗值也比其他各类存储卡都低。

真正可替代CF存储卡,在未来占据统治地位的应该是SD卡。SD卡的英文全称是Secure Digital Card,意为安全数码卡,它由日本松下公司、东芝公司和美国SanDisk公司共同研制。由于SD卡采用标准规格设计,成本低廉,加上数据传输速度卓越,一开始便为许多厂商所接纳,市场成长相当迅速。根据统计数字,SD卡在去年底就已击败CF卡获得领先优势,IDC预测到2005年时它更可占据50%的高市场份额,成为事实上的存储卡标准。

不过相比其他类型存储卡,SD卡在过去一年内的技术进展不是很大。04年初,SanDisk 、ATP 、Lexar等厂商已推出容量1GB的SD卡,读写速度为60速,但容量2GB、速度更快的新一代产品要等到明年初才能推出。这种现象主要与需求有关,SD多用在追求小体积的消费机型中,对存储容量远比不上数码单反,用户对超过1GB的产品并不十分感冒,因此业界便将注意力转移到降低成本方面。年初1GB的SD卡大约要4000元人民币,目前只要2000元左右,降幅高达50%。

在记忆棒领域,索尼的技术进步也非常明显,该公司在04年5月推出性能大幅度改进的“MSH”系列新款记忆棒产品。上一代记忆棒的最高数据传输率只有5MBps,而MSH记忆棒通过10路并行传输线路获得20MBps的最高数据传输速率,完全可满足高端产品的需要。另外,MSH的一大特色就是增加了“MAGIC GATE”版权保护功能,但在容量和价格上MSH还是有所欠缺。

[屏幕更大像素越高-LCD的进化]

LCD屏幕是数码相机关键的取景设备,尽管多数相机都拥有传统的光学取景器,人们可以借助取景器来拍照,但多数消费者还是更喜欢使用直观的LCD屏幕。而屏幕越大、像素越高,就可以越直观显示出所拍摄照片的真实情况。但在过去,相机的屏幕并没有得到应有的重视,主流消费机型普遍装配1.8英寸规格的小屏幕,相机背面的剩余空间更多分布着各种功能的按钮,LCD屏幕更多只是作为陪衬角色。而在时尚机逐渐流行之后,大屏幕设计开始走上舞台,尤其对于新一代超薄型时尚机来说,2.5英寸规格的大LCD屏幕近乎成为一种设计标准,而最先开创大屏幕设计的就是索尼在去年推出的DSC-T1。

DSC-T1非常小巧,整体尺寸为91毫米×60毫米×21毫米,机身最薄处只有17.3毫米,被誉为“名片机”。虽然尺寸如此之小,但DSC-T1却拥有一块2.5英寸规格的LCD屏幕,我们可以看到,屏幕占据相机背部的一大部分,而取景器则被取消,这样用户就只能使用LCD屏幕来观察所要拍摄的对象。但一般数码相机的LCD普遍存在对比度低、亮度低的问题,在白天日光下很难看清楚屏幕上的内容。

为此,索尼为DSC-T1所配的LCD在这些方面作了改进,增强其对比度和亮度指标,这样即使在强日光环境下也能够清晰显示。这样的设计理念同样为其他厂商所借鉴,包括奥林巴斯的AZ-1/2、松下FX-2/5/7系列等也都采用类似的技术。而对这类时尚机型来说,LCD屏幕的实际表现也成为一项重要的衡量指标。

与此同时,LCD的高像素化也成为一种趋势。其实在早些时候,2.5英寸的大屏LCD已经出现在数码相机中,如东芝M700,松下LC5等机型,但由于它们的LCD像素不高,显示效果不够细腻,未能引起业界的重视。这种情况显然不再可能重复,提供更精细的画面成为各数码相机厂商的共识,对2.5英寸屏来说,拥有23万像素分辨率(RGB三色显示,320×240×3=230,400像素)几乎成为标准做法,以往10万像素级别的低分辨率设计不再有什么市场。然而,很多消费者对此并不满足,追求更高的分辨率便成为新的目标,而在这个领域,卡西欧公司走在前头。

最近,卡西欧推出一种针对数码相机的2.2英寸LCD面板,该面板采用卡西欧独创的HAST技术,一举将分辨率提高到640×480的水准,显示精度高达90万像素,整整是现有LCD屏的4倍。更值得称道的是,该款高精度LCD并没有消耗更多的电力。卡西欧透露,HAST面板的能耗与现有LCD相当,并不会导致相机电池耐久力下降,完全达到实用水准,估计卡西欧公司很快会将这项技术引入到新一代产品中去。

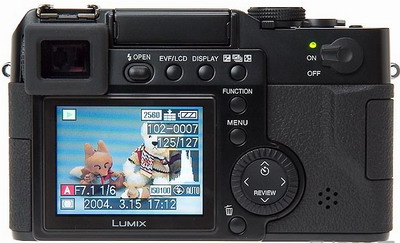

相对来说,主流型消费机和高端数码相机对LCD仍然不太注重,光学取景器仍被认为是主流之选。但这并非绝对,目前已有一些高端专业相机开始使用大屏LCD,例如徕卡的DigiLux2、松下的LC1等。其实,这类相机不要求轻薄小巧的设计,完全有冗余的空间给LCD屏幕,增大屏幕在技术上容易实现,只是人们在观念上仍然坚持以光学取景器为主导而已。除了少数由此需求的专业用户外,多数数码相机的用户都是依赖LCD来取景,我们认为随着时间的推移,在主流机种上出现大尺寸、高像素的LCD屏幕完全可以预期。

[机身制造材料和工艺的革新]

数码相机的机身虽然不影响其拍摄效果,但对人们的使用感受却有着很大的影响。一款经典的产品,从来都是内在与外在的完美结合,这一点也被各数码相机厂商所认可。

在数码相机还不是那么普及的年代,各个厂商都选择便宜且容易塑形的工程塑料来制造相机的机身,现在虽然还有大量产品仍使用工程塑料,但诸多高端机型和超薄时尚相机都转向更高档的金属材料。从务实的层面考虑,金属机身更加坚固耐用,可以经受时间的考验,这也是高端产品转向金属的最大动机。但时尚机型所看重的则是金属材料让机身轻薄化成为可能,同时金属机身也都具有更佳的表面质感。

我们可以看到,目前市面上所有的轻薄时尚相机无一例外都是采用金属材料制造,正在开发的下一代产品也是如此。有鉴于数码相机大规模普及时代到来,各厂商都面临激烈的产品竞争,产品开发思想也逐渐发生转变。以往各个数码相机厂商只是注重拍摄效果如何,现在则将注意力扩展到外形设计、制造材料、屏幕设计等外延领域,这些成果都优先应用于注重外观的时尚相机中,如果你对这类产品有些关注就不难看到这一点。而从人的心理角度考虑,金属机身的确比塑料机身更为“保值”、“高档”,这也成为各数码相机厂商大举采用金属材料的重要驱动力。

相机表面所拥有的质感与对应的表面处理工艺紧密相关。受到金属风潮的影响,大量使用塑料机身的产品都在表面处理上下功夫,通过喷涂处理让相机看起来很有金属味道,不过这只是最浅层次的处理。至于那些使用金属机身的产品,可采用的处理工艺就比较丰富,最简单的做法是保持金属原味,这要求使用精度很高的模具才能达到理想效果,由于实现较为简单,该种做法为多数厂商所采用。不过,也有许多厂商不满足于此,在金属表面进行更精细化的美化,无疑可以获得更好的效果。

该领域的代表机型是索尼的DSC-T11和奥林巴斯AZ-1法拉利限量版,前者在机体表面镀上一层珍珠白的陶瓷外壳涂层,机身显得光滑亮泽,该机型以漂亮的外观设计吸引许多女士的青睐,尽管早期产品出现外壳容易剥落的问题,但经过工艺改良之后得到解决,推出后大受欢迎。而奥林巴斯的AZ-1法拉利版则采用鲜红色金属喷漆处理,外观极富诱惑力而成为时尚相机中的经典产品。可以预见,今后数码相机所使用的材料会越来越高级,表面处理工艺也将越来越高档化,数码相机在价格平民化的同时也实现了设计精品化,这应该得益于该领域内激烈的市场竞争和各厂商对技术的锐意进取

新技术的不断涌现令数码相机出现脱胎换骨的进化。高像素CCD/CMOS感光器件不再是唯一的技术亮点,更高级的相机镜头、实用的防抖技术都有效提升了数码相机的拍摄质量和易用性,而伴随图像精度的提高,高速、大容量、小体积的存储卡大行其道,该领域的技术升级之快令人侧目。颇值得注意的是,时尚型数码相机在2004年终于不再是配角,出色的外形设计、小巧的金属机身、2.5英寸/高分辨率的大屏幕,再加上一流的表面处理工艺,时尚数码相机引起越来越多用户的兴趣。随着技术的不断进步,时尚数码相机的拍摄效果将会不断提升,照这样的技术趋势来看,这类时尚相机也许会在若干年后成为消费级数码相机的主流形态,现有的大尺寸机型或许会退缩在高端领域。毕竟在效果相当的前提下,没有多少人会喜欢用目前那些“又大又重”的“主流型”数码相机。